Tintin et les Picaros

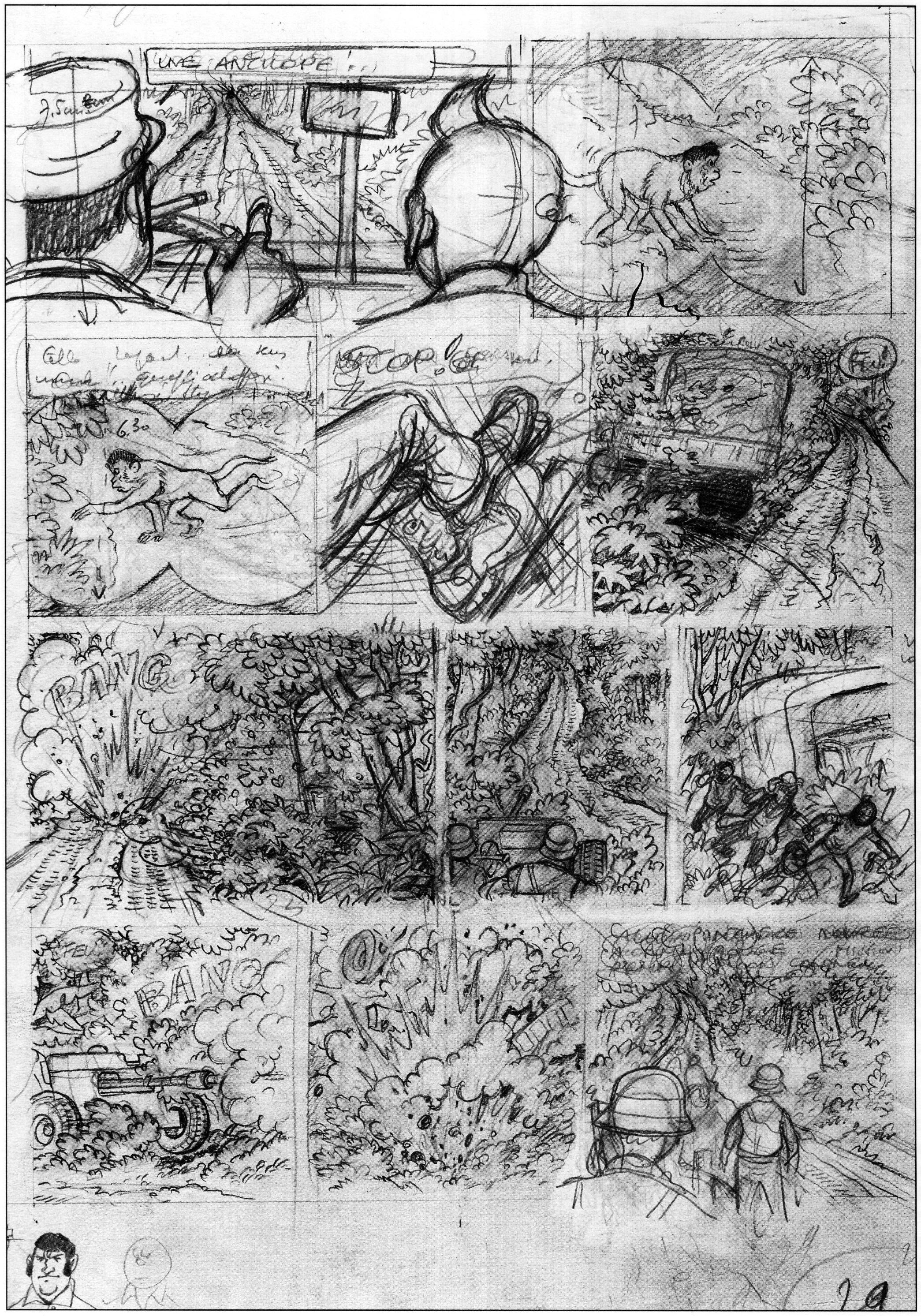

Crayonné de la neuvième planche de Tintin et les Picaros. Noter les innombrables différences par rapport à la version définitive et l'insolite personnage qui parasite le troisième strip.

La vingt-troisième Aventure de Tintin est aussi la dernière qu'il fut donné à Hergé d'achever. Un héros modernisé, le retour d'Alcazar et une forte coloration politique sont sans doute les aspects les plus saillants de l'épisode.

L'adieu aux culottes de golf

Près de cinq ans avaient séparé Les Bijoux de la Castafîore de Vol 714 pour Sydney. Huit années de patience furent nécessaires avant de pouvoir lire Tintin et les Picaros, une patience rendue plus difficile encore par les annonces régulières qui, dans l'hebdomadaire Tintin, ne cessaient de promettre pour très bientôt la nouvelle aventure du reporter.

«L'idée a mis longtemps à prendre forme, expliqua Hergé; c'est comme une graine, un petit ferment qui prend son temps pour se développer. J'avais un cadre: l'Amérique du Sud. Il y avait eu l'affaire Régis Debray, les Tupamaros, quelques événements qui se concentraient sur cette vague idée, ou plutôt ce cadre.

Mais rien ne prit forme avant longtemps: il fallait que vienne un déclic, une bonne raison de partir en Amérique du Sud. Alors, envoyer Tintin sauver un ami? Pourquoi pas? Sinon, je ne vois pas pourquoi il aurait fait ce voyage (Déclarations supplémentaires à propos des « Picaros » dans Cahiers de la bande dessinée n° 14-15, spécial Hergé, p. 20.). »

Dès la première page de l'album, on remarque les transformations subies par le héros de la série. Renonçant aux culottes de golf, il arbore désormais une paire de jeans, de même couleur il est vrai. Sur son casque de cyclomoteur s'étale le sigle de la paix. Dans les salons de Moulinsart, il pratique assidûment le yoga.

Sans vouloir jouer les éternels nostalgiques, il est permis de regretter un peu cette mise au goût du jour. A l'époque des Bijoux de la Castafiore ou de Vol 714, les culottes de golf avaient depuis longtemps cessé d'être d'actualité: elles avaient pris valeur de mythe, isolant Tintin du quotidien pour lui donner une dimension intemporelle.

En voulant le moderniser (ou plutôt en cédant aux pressions des producteurs de dessins animés, persuadés qu'un accoutrement désuet rendrait le personnage inacceptable pour les Américains), Hergé a quelque peu banalisé son héros, lui ôtant une partie de son « aura ».

Certes, Tintin n'avait cessé d'évoluer au fil

des ans, certes, le héros que l'on voit dans les derniers albums est plus posé,

plus intérieur, que celui qui pourfendait les gangsters au Congo et en Amérique,

mais ces modifications-là s'étaient opérées en douceur, sans que l'auteur

lui-même les décide, sans que même il les aperçoive.

Du reste, cette évolution «psychologique» se poursuit dans Les Picaros. Tintin s'y révèle moins actif encore que dans les Aventures qui précèdent immédiatement.

Alors que c'était lui, autrefois, qui courait au-devant des événements, alors que c'était lui, toujours, qui devait persuader le capitaine de le suivre à travers le monde, on le découvre ici refusant de suivre Haddock à Tapiocapolis. Ce n'est que lorsqu'il verra ses compagnons engagés dans un trop mauvais pas qu'il se décidera à les rejoindre.

Vive le général Alcazar!

Tintin et les Picaros est, depuis L'Affaire Tournesol, le premier album d'Hergé qui aborde de front un sujet à fortes résonances politiques. Comme dans Le Sceptre d'Ottokax, Tintin intervient directement dans les affaires d'un État.

Les conceptions de l'auteur et de ses personnages se sont bien transformées au fil du temps.

Avec Les Picaros, on est aux antipodes de la dénonciation caricaturale du Pays des Soviets ; on est fort loin aussi du ton presque militant adopté au moment du Lotus bleu.

Ici, malgré les apparences, c'est le scepticisme qui l'emporte. Bien sûr, Tintin aide les Picaros à renverser Tapioca, mais, comme l'explique Hergé, « s'il fait réussir la révolution d'Alcazar, ce n'est pas pour la révolution elle-même mais uniquement pour sauver ses amis (Déclarations supplémentaires à propos des «Picaros», idem, p. 21.). »

Grandes sont du reste les précautions prises par l'auteur pour brouiller les cartes et décourager toute lecture trop simpliste.

Si le régime de Tapioca a tous les airs d'une dictature militaire fascinante, on apprend bientôt qu'il est soutenu par la Bordurie de Pleksy-Gladz, aux couleurs clairement soviétisantes.

Si les Picaros d'Alcazar ont par contre une vague ressemblance avec les guérilleros de Che Guevara, il n'en reste pas moins qu'ils sont appuyés par une International Banana Company, aux allures nettement capitalistes.

Le jugement le plus perspicace sur l'album, de ce point de vue, est celui de Michel Serres qui, peu de mois après la publication de l'album, écrivait: «On peut s'étonner des critiques faites aux Picaros.

Jamais il ne s'agit là de Révolution, le peuple est aux favellas, il y reste. Ce n'est qu'une Révolte de Palais. Un général aidé de quelques sicaires prend la place d'un général protégé par les siens (Michel Serres, «Tintin ou le picaresque aujourd'hui» dans Critique n° 358, p. 206). »

L'essentiel, dans Tintin et les Picaros, ce n'est plus une quelconque « vérité» politique, mais simplement les fastes de la « société du spectacle ». Tout se passe sous les yeux de la presse et des caméras de télévision, tout se déroule, dirait-on, pour elles.

N'est-ce pas à la fin d'une représentation que la Castafiore se trouve arrêtée? N'est-ce pas au cours, du carnaval qu'elle sera libérée? Et n'est-ce pas elle qui comprend le mieux la vraie nature de cette histoire, lorsqu'au milieu de son procès elle se met à chanter le grand air des bijoux?

Rien d'étonnant non plus à ce qu'Alcazar parvienne à reprendre le pouvoir en se déguisant en «joyeux turluron». N'avait-il pas exercé autrefois la profession de lanceur de couteaux sur une scène de music-hall? En revenant à la politique, il n'a pas oublié son détour par le monde du spectacle.

Ainsi s'explique le côté doux-amer du final. « Eh bien, je ne serai pas fâché de me retrouver chez nous, à Moulinsart... », déclare Haddock au bas de la dernière planche. «Moi aussi, capitaine», répond laconiquement Tintin. L'heure n'est plus aux triomphes ou aux certitudes. Les héros, cette fois, sont bel et bien fatigués.

Une certaine déception

Au moment de la sortie des Picaros, en 1976, le succès public fut plus considérable que jamais. La presse, par contre, se montra généralement assez sévère. Certes, l'album trouva quelques ardents défenseurs (dont Michel Serres et Numa Sadoul), mais dans l'ensemble, c'est une impression de déception qui prévalut.

Pourquoi ne pas l'avouer: moi-même, je suis loin d'éprouver pour cet album la même fascination que pour ceux qui le précèdent.

Le livre contient pourtant, d'une certaine façon, tous les éléments d'un bon Tintin: un mélange habile de suspense et d'humour, de précision et de fantaisie.

Mais il n'en possède ni le charme ni la retorse simplicité. Les ingrédients sont là, ils sont de qualité, mais la sauce ne parvient pas vraiment à prendre. Les intentions restent visibles comme intentions au lieu de se fondre dans le mouvement de l'œuvre. L'imagination paraît plus contrainte, les trouvailles moins heureuses que dans les autres récits.

Les ouvertures des albums de Tintin étaient vives et inattendues (ne pensons qu'aux poubelles du Crabe aux pinces d'or ou à l'orage de L'Affaire Tournesol). Laborieuse paraît à côté «la petite conférence» par laquelle débute Tintin et les Picaros.

Toujours subtil, l'humour d'Hergé se renouvelait sans cesse, fût-ce dans les gags d'allure répétitive. Ici, l'influence goscinnyenne se fait plus d'une fois sentir, rendant le comique soudain plus mécanique.

Lorsqu'après sa délivrance la Castafiore déclare: «Il faut absolument que je chante», on croirait entendre le sempiternel barde Assurancetourix. Quand Alcazar tremble devant Peggy sa «colombe», on sent le comique de répertoire.

Ce grossissement du trait affecte aussi le dessin si l'on en croit Sylvain Bouyer : « La réussite classique d'Hergé, c'est d'être parvenu à faire des récits moyens: plans moyens, répartition moyenne des pleins et des vides, cernés d'un trait égal.

Or, Tintin et les Picaros suit moins que tout autre album cette règle : la dernière vignette de la page 31 montre par exemple la tête d'Alcazar en gros plan dans un grand cadre. Comparée à l'ensemble de la planche, cette image n'est plus d'échelle ; il y a trop de vide à l'intérieur des contours.

Un malaise s'installe, consécutif à une perte de l'intensité réaliste ; le graphisme s'infantilise (Sylvain Bouyer, « La fin de l'école de Bruxelles » dans Cahiers de la bande dessinée n° 65, p. 52.). »

Qu'on me comprenne bien: ces quelques faiblesses ne traduisent aucun relâchement d'Hergé. Elles viennent simplement nous rappeler le caractère quasi miraculeux des réussites antérieures.

Dans des albums comme Le Secret de la Licorne, Les 7 boules de cristal ou Tintin au Tibet (pour ne citer que quelques-uns des chefs-d'œuvre les plus éclatants), l'addition des qualités individuelles et repérables conduit à une sorte de bond qualitatif: il y a bien plus dans le livre que l'ensemble de ses caractères dénombrables.

Pour cette magie proprement stupéfiante, ce bonheur permanent d'une invention qui toujours sonne juste, je ne trouve pas de terme plus adéquat que celui de grâce.

La grâce du danseur ou du funambule. La grâce que le mystique pense avoir reçue de son Dieu. Cette grâce qui peut toucher celui qui accepte de se laisser traverser par elle, cette grâce qui peut aussi, sans raison, se détourner de lui.

Récompense suprême, foncièrement injuste, elle vient - ou ne vient pas - couronner le travail de l'artiste. Nul ne peut s'en estimer propriétaire. Aucun calcul ne permet de l'atteindre. Elle est le pur ordre du don.

Pour la pyramide de Trenxcoatl, que le colonel Alvarez fait visiter à Tintin et au capitaine, Hergé s'inspira du castillo mexicain de Chichen-ltza, édifice Toltèque construit au VIIIe siècle après J.-C.

Crayonné de la planche 28 de l'album. Remarquer le très inhabituel gros plan de la première case.

Crayonné de la planche 52 de l'album.

Découpage préparatoire pour la page 31.